(西藏绘画概说之一)

西藏绘画的分类

一、赘说

西藏的绘画,可以说绝大部份应该归纳入佛教艺术的范畴。

由于在藏土流行的,是印度大乘佛教中的密宗,所以西藏的绘画,还应该说是密宗的艺术。但如果要说得更准确 一点,却需判别为属于「无上瑜伽密」的艺术品,因为密宗可分为两大部,一部是统摄「作密」、「行密」与「瑜伽密」的「下三部密」,另一部则为西藏广弘的无上瑜伽密。其 系统可表列如下──

由于两部密乘有不同的思想基础,因此了解这个判别,对研究西藏的绘画艺术非常之重要,否则便只能从表象来理解,但却失去它的内涵,因而就容易导致作出错误的结论。

不妨举一个例。关于「法身佛」「报身佛」以及「化身佛」的涵义,不但显教跟密 乘有所分别,就是下三部密与无上瑜伽密的判教亦有不同,因此如果单从今日西方流行的「图像学」的观点来理解,往往就会觉得混乱。

然而西方学者采取图像学的观点来研究西藏绘画艺术,亦是不得已的事。因为画佛、菩萨以至空行护法等圣众的法相,画者必需根据一定的经轨,他们有固定的身仪、表仪与「庄严」[1],不容画者任意发挥,因此,一幅七世纪的西藏绘画,跟一幅二十世纪的绘画, 无论构图以及表达的方式,以至上彩的技巧等等,基本上都只是大同小异,充其量只有精 粗的不同。既不能从历史的角度来研究作品的思想与技法的发展历程,当然便只有用图像学的观点去作一古老的诠释与界说了。

因此笔者的意见是,研究西藏绘画应该以无上瑜伽密的内涵为主,然后辅之以图像学的观点,才能较得其真相。这一系列文字,即试从如此的观点着眼。唯个人所知有限, 手头的资料亦不足,经营出来的恐怕亦仅是一块引玉的砖石而已。

一、分类

在一般人的印象中,似乎西藏的绘画仅有寺院的壁画,以及称为 Thang ka(音译为「唐卡」、「唐嘉」、「汤嘉」、「汤卡」等)的挂轴等两类为主,至多是加上经册上的插图,共成三类。但笔者觉得,如果要更全面考察的话,至少还要将咒轮、厌胜、祈福符 等艺术品加上去,分成四类。

一 、咒轮及厌胜类

二、贝叶经插图及造像页

三、壁画

四、㡧画或挂轴画(即唐卡)

上列四类,基本上是按其发展的先后来排列。

四类绘画当中,咒轮及厌胜等通常都是版画,但印出来的版画只有线条,它的色彩有待用人工以平涂的方式加上去,这情形有点像我国杨柳青的年画,以及广东佛山的神像画。

贝叶经插图通常手绘,但由此而发展出来的造像页,却仍以版画居多。版画印刷的造像页亦不着色,供奉的人可以自己将颜色涂上去。

壁画当然用手绘,可是一些壁画的粉本小样,都可能是版画。出现这个情形,跟壁 画中的图像有固定形式有关,将一些名家的粉本小样雕版刊行,有助于其他的画师参考。这种情形,在别的地域不会出现,由此亦可见西藏佛画发展所受到的限制。

㡧画绝大部份手绘,可是亦有印版填彩的,这一般是属于较普及的㡧画。其实,印版的㡧画亦等于将造像页放大,既有印版的造像页,当然亦会有印版的㡧画出现。由于印版与手绘互相交涉,因此亦可知道版画在西藏绘画中所占的比重,不容忽视。

下面,先就这四类绘画的情形略为述说,使读者有一个总的概念,以后将分别专章介绍。

(1)咒轮及厌胜、祈福符类

这类艺术品在西藏出现得最早,于佛教未传入以前,甚至于西藏未有图绘流行之前, 已经广泛地在藏土传播。这情形并不奇怪,因为人类的祠祭出现得很早,初民对于自然现 象的变化感到怖畏,对生老病死的对抗能力有限,自然便会用祭祀来寄托自己的愿望。与 祭祀同时诞生的,便是属于神祗的表征与及祈祷歌谣了,结果便发展成为厌胜与祈福的造 型物,以及神咒与咒轮。

西藏的原始宗教,称为「苯教」(Bon Pa),其行持即以巫祝及厌胜为主,所以可 相信厌胜祈福的艺术品出现得很早。西藏密乘传入藏土时,对苯教信徒加以摄受,因而也 就保存了这类厌胜物的基本形式。现在所见的藏土厌胜,有蛇形、龟形、象形、鱼形、诏 版形、生殖器形等等,即是原始苯教的孑遗。

对于摄受异教徒,印度的密乘早已有丰富的经验。于西元四世纪初(相当于我国的 晋代),大乘佛教便对婆罗门摄受,发展成一颇具规模的密乘体系。永嘉中,帛尸梨密多 罗来华,以持咒见胜,译出《孔雀明王经》、《灌顶神咒经》等,虽属于「杂密」部,但 亦可见当时密乘的建立已有基础。

密乘对婆罗门的摄受,是先将他们的神祗转变为佛教的外护。如果婆罗门的三神,婆罗摩(Bhanama)被转化为「大梵天」;维修奴(Vishnu)被转化为「那罗延天」;湿婆(Siva)被转化为「大自在天」。其为婆罗订的乌摩(Uma 湿婆之妻)转化为「难近母」,辩才天转化为文殊菩萨的法伴,以至将婆罗门的山川草木神祗,各别转化为「婆薮天」及「伎乐天」等,都是典型的例子。

这种作法其实亦有根据,因为当日释迦说法,便曾摄受过婆罗门的「阿修罗」、「药叉」、「龙王」等,可是却分别加以佛教的涵义。印度密乘对婆罗门神祗的摄受,可 以说是扩大释尊的摄受领域,加以佛教的涵义则如一。

对西藏苯教的摄受亦是这样,他们的神祗都变成佛教的护法,这一点,我们以后将 会述说。所以,关于苯教厌胜的摄受,同时赋予佛教的内容,便构成自西元六世纪以来至于今日的西藏厌胜类艺术品。

甚至,即使是原本就属于无上瑜伽密的「咒轮」,亦应该是在藏土发展最早的艺术品。于西元 433 年(宋文帝元嘉十年癸酉),据藏地传说,是年有经续及观音六字大明(即 Om Mani Padme Hum)传入[2]。即使不是事实,即可看成是咒轮的传入比一切密乘仪轨为先的历史反映。

现在我们略介绍一些属于本类的制作,图一是五件一组的祈福符。由左至右排列, 第一张是一间寺院(注意画面的线条及造型,很有我国山水画的风味);第二件是一个纺 锤,第三件是一枝箭,代表将纺织品及猎物向寺院奉献;第四件是一个拿着纺锤的妇人, 第五件是一个拿着箭的男人,他们即是祈福主。全组的意义是,祈福主愿意将织物及猎物为神奉献,以此祈求多得织物和猎物。

图一:五件一组的祈福符

本件的雕制时间虽是十七世纪,但它的来源说不定要推前一千多年,因为从本件可 以看出,当时的藏人还是过着男人打猎、女人纺织的生活。因此可以定其原品属于苯教时 代,大概因为原来的木板已毁,后人却依然照原版雕制新版。

图二是四件一组的祈福符,同样是男子持箭,妇人持纺锤,但整件制品的内涵意义 却已跟前品大有分别。它取消了向寺院奉献的意念,而代之以两张吉祥咒语,便将原来「交易祈福」的意念提高到「佛力加被」的层次;这即是西藏密乘将苯教的厌胜摄受,然后加 以提高的一例。再注意到男子顶上有五股金刚杵的杵顶;妇人顶上有开敷的莲花,这是无上瑜伽密用以表示方便与智慧的标志,因而本品在哲学的概念上又再从「佛力加被」提高 到方便与智慧开发的「自力」层次。

图二:四件一组的祈福符

研究本类绘画,有很浓厚的兴味,因为它关涉到西藏的民俗与宗教历史。

(2)贝叶经插图及造像页

印度的经卷很早就有插图。婆罗门的四部吠陀(Veda),便有关于祭祀仪注方面的绘画。及佛教兴起,在贝叶上写经时,便受到婆罗门的影响,于经册上时有佛画的制作, 使经册看起来更加庄严。

所以西藏有本类艺术品,可以视为与印度的经卷传入同时。

有些史书说,印度佛经于西元三世纪顷即传入西藏。这说法恐怕有些疑问,比较可靠,佛经传入应是西元 620 至 630 年顷(约相当于唐太宗贞观初年)的松赞干布(Srong btsan sgom po)年代[3],他即是娶文成公主的那位藏王。

西藏经册的插图有多种形式:或仅插绘于开箧的第一页及末页;或每页都有插图, 但亦有于经页两端插绘或中央插绘的两种不同形式。插图的内容多为佛、菩萨及护法的圣 像,可是亦有将译师的造像插入的。最富艺术意味的一种,则是依据经文的故事绘图,看 起来便成为连环画,画家的艺术便亦可以得到发挥的余地。

起初的经册插图,是直接画在贝叶上,但后来不再用贝叶写经了,因此插图便写在丝绢或布帛上,然后装裱上经页。这种插图形式的转变,便促使了造像页的产生。

所谓造像页,即是小型的单张佛画,便于朝香的人或出外的商贾随身携带供奉。但亦有将一系列有关圣者的造像页,用丝线串成一折的。

由于有成折形式的造像页系列,便又剌激到造像页的复古,那就是恢复采用贝叶或其他的树叶来绘制,它的好处是轻盈雅致。

因此今日研究经册插图及造像页,不能单依据它所用的材料是叶、是布、是丝、是纸来鉴定它的年代。因为材料的交替使用时期非常之复杂。

除了绘在植物叶上的之外,大概由十二世纪起,即流行雕版印刷的造像页。又由于西藏第一部大藏经(即奈塘 Snar-than 古版)是释迦剑于西元十三世纪初叶开雕,所以可 定最早的木版经册插图即将于此时,仅比本版造像页的时期略晚。

现在亦略为介绍一些属于本类的作品。

图三是一页十七世纪时婆罗门「大战诗」的经册插图,尼泊尔工匠制,木版墨印。图中的主尊为婆罗门三大神之一的维修奴化身,大战中的英雄克利殊那( Krishna)的造像。一头十臂,下身成鱼形,顶上圆光有七条神蛇。于图页上方,有一行属于该尊的梵文咒字。本品雕工画工都精美,虽为残品,仍受收藏家所重视。

图三:十七世纪时婆罗门「大战诗」的经册插图

图四则是西藏十六世纪时的造像页。图中的主尊是绿度母,两手分持夜开莲花(乌巴拉花),这是她的主要标志。可以比较的是,跟尼泊尔经册插页比,虽然已略去图中的「种子字」(图中名人物的标志),但于图的下方,依然保持着一行属于该尊的咒文。

图四:十四世纪造像页「绿度母」像

本文的雕工虽较图三粗糙,但可以看得出二者的雕版风格仍有相类似之处,证明西藏的木版画受到尼泊尔的影响。

(3)壁画

西藏的壁画,一般亦认为是始于松赞干布年代。这位藏王先娶尼泊尔慈珍公主为妃, 继娶文成公主,两位公主都信佛,藏王因此先后在藏地兴建了十间寺院。壁画的制作,应该与此同时。

属于这时建筑的,有大昭寺。很幸运大昭寺的部份唐代壁画至今还保存得相当完整, 图五即是该寺二楼迴廊一角的壁画。由图可见,他是属于「千佛」的形式,这是典型的汉 土寺塔壁画或造像的风格。西藏人将它称为「唐式」,以示与「印式」及「藏式」有所区别。

图五:大昭寺二楼迴廊一角的壁画

「唐式」的壁画给人一种庄严肃穆的感觉,但却缺乏变化与气势,因此只适宜于为 佛或菩萨的「寂静尊」造像(与此相对的则是「忿怒尊」)。

松赞干布有时虽开始制作壁画,但更大规模的制作,尤其是密乘壁画的制作,应该是赤松德赞(mNga’ bdag Khri srong lde’u btsan)时期。这位藏王生于西元 730 年(唐玄宗 开元十八年庚午)[4]。于二十岁时,他先迎印度显教中观派论师寂护入藏,后来因为受到苯教教众的困扰,寂护于是不得不离开西藏返回尼泊尔。临行前,寂护对藏王说,照藏土的机缘来看,应以弘扬密乘较为适宜,可以迎请密乘大成就者莲华生大士来弘法。

莲华生大士于西元 750 年入藏土,调伏了不少苯教徒,同时实行「三威」「三和」 相济的办法,一方面调伏一方面摄受,于是便为密乘在藏土生根打下了基础。随即兴建桑 耶寺,此为西藏密乘有密宗道场的开始[5],而「宁玛派」(Nyingma pa)亦由是建立。

照西藏史家的说法,桑耶寺前后兴建了十二年,于西元 766 年(唐太宗大历元年丙 午)完工,为当时西藏的一件大事。古史书《埧协》说,西藏臣民为此连续举行了十二年 无间断的庆典,虽属过份夸张,但有这样的传说,亦足以证明该寺的兴建受重视的程度。

由于世变,该寺的壁画已毁,无法恢复,但既属密乘的道场,壁画自然应属密乘的风格。

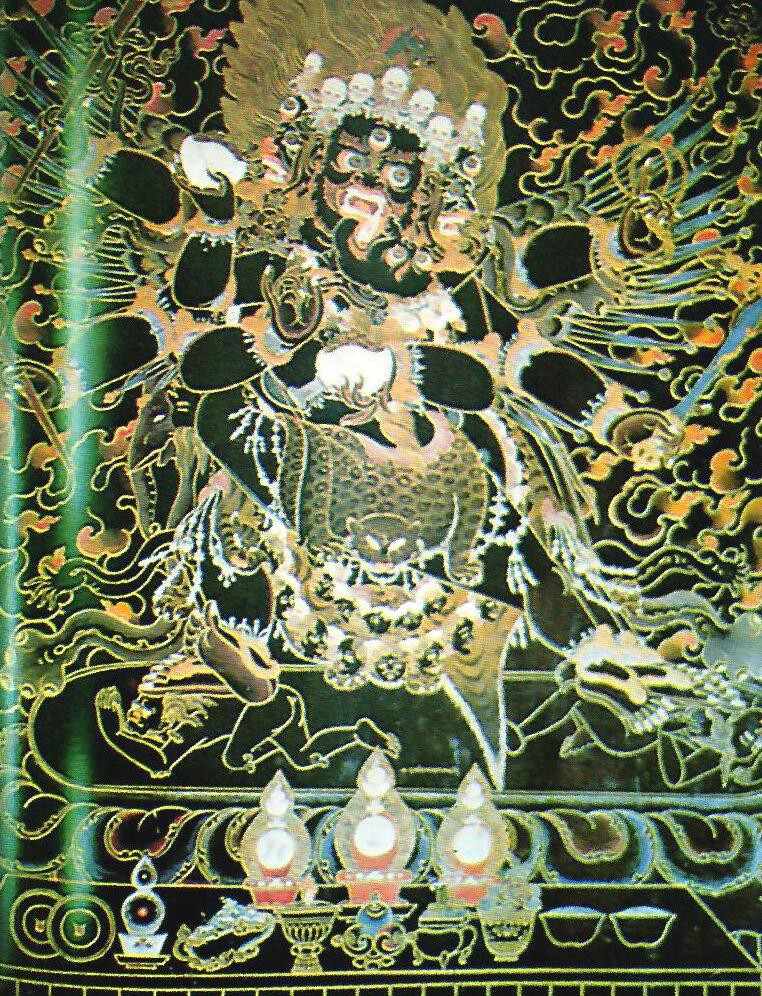

现在,姑且介绍一幅属于纯西藏风的密乘壁画,以便读者跟图版一比较──

图六是大昭寺护法殿的壁画。大昭寺经五世达赖重修,而且五世达赖本人虽属新教格鲁派(dGe lugs pa),可是却奉旧教宁玛派的大德为师,兼摄两派传承,因此大昭寺的 壁画亦便有旧派的风格。

图六:大昭寺护法殿的壁画

图中的主尊是马头明王。一头三面,头戴五骷髅冠;六臂,右第一手持钺刀天杖, 象征能断,右第二手持骷髅天杖,象征能灭,右第三手持花,代表出世间智慧;左第一手 持索,象征勾摄,左第二手持剑,象征除烦恼;左第三手拥抱其明妃,持满血髗器(嘎巴 拉),象征出世间智慧丰满。四足,右一足作蹴行状,另一足踏魔天男,左两足踏魔天女。明妃以右手及左足围绕明王,左手亦持满血髗器。两尊都披虎皮裙,全身骨灰严饰,挂骷 髅念珠。明王发如火焰,顶有绿色马头,象征「妙观察智」,因为马是最擅长观察的动物。 ──据密乘经续,此尊是属于阿弥陀佛莲花部的明王,修莲花部的法,可以得妙观察智。观世音菩萨亦属此部。

将图五、六比较,显然可以领略两种截然不同的壁画风格。比较起来,密乘的壁画 较多艺术发挥的余地。

(4)㡧画(挂轴,即唐卡)

西藏绘画中的挂轴,依笔者的意见,似应称为「㡧画」较妥。

我国的绘画迄至唐代初年,卷轴画始终比立轴占较主要的地位,考其因缘,可能是 卷轴比较容易欣赏,边看边展,看完之后随手卷回,这是古人看卷子的形式。由于古人的 著作都写于卷子上,所以图画也就跟随卷子的形制了。 ──唐代士人干禄,即先以「行卷」 进谒,可以证明这个史实。

及至变文出现以后,更加强了卷轴画的实用价值。韦谷《才调集》卷八,选有吉师 老的一首「看蜀女转昭君变」,诗有「画卷开时塞外云」之句,可见当时「转变」(演唱变文)的人同时携有卷轴画,边唱边展,用以提高听者的兴趣。换而言之,这些卷轴便有如连环图。

这种形制,对绘画颇有影响。传张萱画的「捣练图」,以及顾闵中的「韩熙戴夜宴图」等,都可以分成段落,这些画作即是受到「转变化卷」的影响。

更有趣的是,西藏一直以来都有所谓「摩尼喇嘛」(Mani Lha-ma),即念诵讲唱喇嘛,他们携同画卷到人家聚居处宣讲,一如我国古代的「转变」。亦足以证明当日这种形式的宣扬佛法,以西域为中心,从而传播到我国与藏土。

与卷轴相对的,应该便是㡧画了。

依《广韵》,㡧音「伥」,是「张开画绘」的意思。一张一卷,恰好相对。

目前的广府话,依然有㡧字的用法。例如张开雨伞,广府话说:「㡧遮」;又如张大眼睛,广府话说:「㡧大眼」。这是中原语系在广府话语系的保留,只可惜现在的广府 人已多不认得这个字,反而用「撑」字来代替,甚为不词。

当时卷轴既不习惯张开,需要张开的应该便是立轴挂画。因此不妨假定「㡧画」即 是挂轴的初名。 「唐卡」既属挂轴的古制,自应正名为㡧画较取音译为佳。 ──近年出土的辽画,形制便与西藏的㡧画极其相似,这可以证明挂轴的初制,即是如此。

挂轴的优点,在于能展示整体画面,而且又便于供养,所以西藏的绘画便倾向于挂轴,而不采取卷轴的形式。

图七是布达拉宫达赖喇嘛的卧室,由五世达赖起即住在这里。注意床后悬挂的两幅㡧画,即是典型的形制。它四周镶上绫边,然后再裱在一幅挖空的绫上,再在两头装上竹或木轴。较特别的是,画幅上加丝幔一幅,丝幔上还有两条「惊燕」。将丝幔垂下,便看不见画幅,由于密乘规定,未经灌顶的人不得看本尊的坛城及法相,所以这幅丝幔就起了 保密的作用,不唯是保护画幅不受尘染而已。

图七:布达拉宫达赖喇嘛卧室

图中的两幅㡧画,左边的一幅是「长寿佛十二门坛城」,丝幔已向上翻揭并结成花球状, 两根惊燕则依然垂下。这幅㡧画属于「唐式」。

右边的一幅是「宗喀巴大士单卷坛城」。宗喀巴是格鲁派的祖师,所以特别受到达赖喇嘛的尊崇,此幅的丝幔已揭,同时惊燕亦已掠到后面。

由这幅图版,我们可以知道张挂㡧画的实际情况。它其实是等于一幅活动的壁画。

西藏绘画的㡧画最为大宗,至今还有不少画师流散在印度、不丹及尼泊尔。至于西藏本土,亦居然有年青的画师,因为宗教信仰是不受施压的,压力尽管大,藏人却依然对㡧画有需要,这样便维持住了这门艺术的传承。

~~~

[1] 「庄严」即是装饰,如图中本尊身上的璎珞、耳环、臂镯、手钏、脚钏等。因系圣者身上的庄饰,所以称 为庄严,以示圣凡省别。

[2] 见敦珠宁波车着,许锡恩翻译《胜利天鼓雷音──金刚乘教法史》第三品;五世达赖着《西藏王臣记》 第三章等。

[3] 见拙著「西藏密宗编年」,收《胜利天鼓雷音──金刚乘教法史》附录。

[4] 赤松德赞的生卒年代,西藏诸史家众说纷纭。笔者最近根据敦煌出土的一份文件,「顿悟大乘正理 决」,推定其生卒年份为西元 730 年及 788 年。这是继续饶宗颐先生〈王锡顿悟大乘正理决序说并校 记〉的研究。笔者的文章,题为「〈王锡顿悟大乘正理决序说并校记〉书后──赤松德赞时期西藏佛教 二三事」。

[5] 同注 3,见西元 750 年条。

初刊于《故宫文物月刊》第二卷第一期(总编号第十三期),中华民国七十三年(1984年)四月